Im Hinblick auf den praktischen Nutzen digitaler Zwillinge lassen sich fünf verschiedene Anwendungsfälle mit unterschiedlichen Komplexitätsstufen unterscheiden. Während grundlegende Modelle lediglich Daten aus verschiedenen Quellen vereinen, sind fortschrittliche digitale Zwillinge in der Lage, autonom zu „denken“ und Aufgaben zu erfüllen.

Anwendungsfall Nr. 1: digitale Zwillinge für Beschreibungszwecke

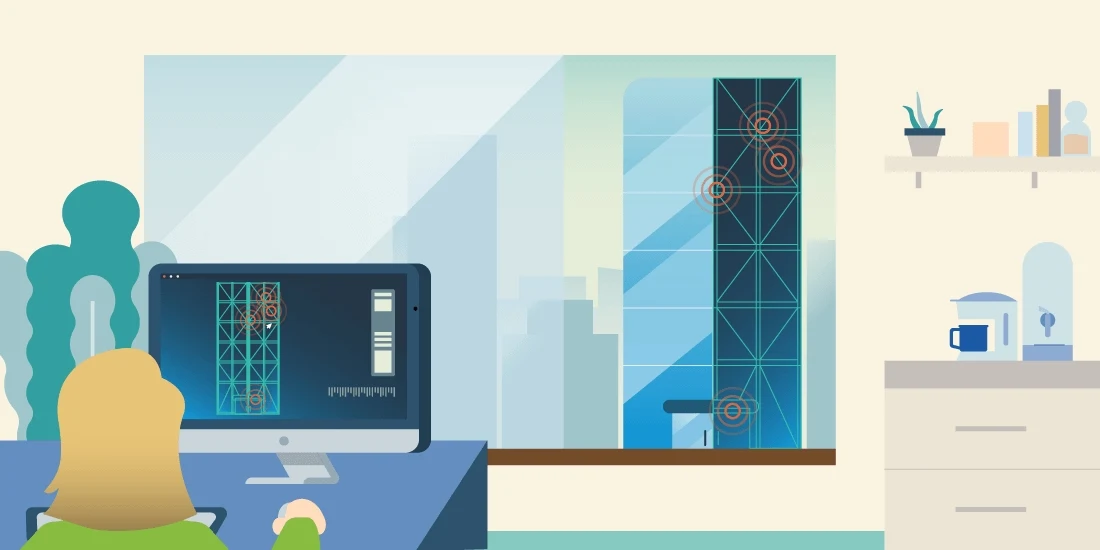

Bei dieser Art des digitalen Zwillings handelt es sich um eine visuelle Nachbildung eines Bauwerks in Form eines bearbeitbaren Echtzeit-Modells von Planungs- und Konstruktionsdaten. Anwendende können selbst bestimmen, welche Informationen in das Modell einfließen sollen und welche Art von Daten sie daraus ableiten möchten.

Anwendungsfall Nr. 2: digitale Zwillinge für Informationszwecke

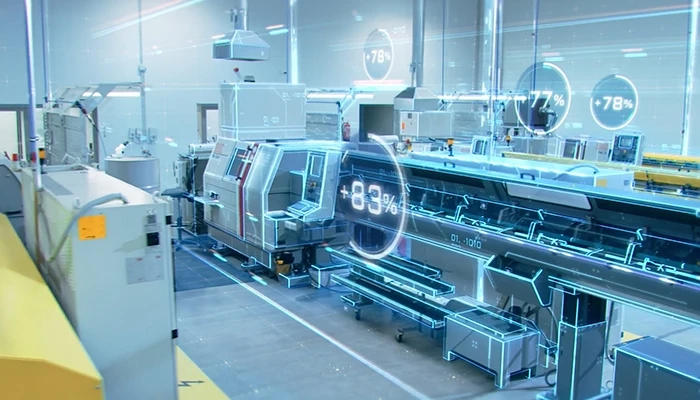

Hierbei werden zusätzlich Betriebs- und Sensordaten berücksichtigt. Digitale Zwillinge dieser Art erfassen und aggregieren vorgegebene Daten, um zu überprüfen, dass sämtliche relevanten Systeme zusammenarbeiten.

Anwendungsfall Nr. 3: digitale Zwillinge für Prognosezwecke

Diese Zwillinge sind in der Lage, Erkenntnisse aus Betriebsdaten abzuleiten (ähnlich wie ein Auto, das den Fahrer darüber informiert, dass es an der Zeit für einen Ölwechsel ist).

Anwendungsfall Nr. 4: umfassende digitale Zwillinge

Digitale Zwillinge dieser Art simulieren Zukunftsszenarien und untersuchen die Auswirkungen hypothetischer Vorfälle.

Anwendungsfall Nr. 5: autonome digitale Zwillinge

Hierbei handelt es sich um lernfähige digitale Zwillinge, die in der Lage sind, eigenständig Aufgaben auszuführen und Entscheidungen zu treffen.

Während die Architektur, Ingenieur- und Baubranche die ersten beiden Modellarten bereits für sich entdeckt hat, müssen sich die restlichen Modelle, die von eingebetteten Sensoren und IoT-Technologien mit Echtzeit-Daten versorgt werden, hier erst noch durchsetzen – die Zukunft scheint jedoch vielversprechend.

Über Neubauten hinaus: datengestütztes Gebäudemanagement

Neben Neubauprojekten bieten digitale Zwillinge die Möglichkeit, Einblicke in die Betriebsdaten bestehender Gebäude oder Infrastrukturen zu gewinnen und ggf. neue Nutzungsmöglichkeiten zu erschließen.

Die Anwendung digitaler Zwillinge auf bestehende Strukturen fördert Leistungsverbesserungen, beseitigt Ungewissheiten und verspricht ein besseres Risikomanagement. Die Vorteile für die verschiedenen Akteure entlang der Wertschöpfungskette – Bauunternehmer, Lieferanten, Investoren, Bauherren und Gebäudebewohner – liegen auf der Hand.

Die Integration eines digitalen Zwillings in bestehende Strukturen erweist sich, insbesondere wenn es an entsprechenden digitalen Dateien mangelt, nicht selten als kompliziert. Lösungen für die Umgebungserfassung wie Laserscanner oder Fotogrammmetrie-Technologien können Abhilfe schaffen, indem sie detailgetreue Punktwolkenmodelle erstellen. Erst kürzlich wurde auf diese Weise ein digitaler Zwilling der Kathedrale Notre-Dame de Paris erstellt, der infolge des verheerenden Brandes im Jahr 2019 den Wiederaufbau unterstützt.

Die Integration digitaler Zwillinge in bestehende Infrastrukturen

Wie leicht sich ein digitaler Zwilling in eine bestehende Infrastruktur integrieren lässt, hängt maßgeblich von deren Komplexität ab. So stellt etwa eine Wasseraufbereitungsanlage eine weitaus geringere Herausforderung dar als Infrastrukturen, deren Systeme und Vernetzungen schwerer nachzuvollziehen sind. Nichtsdestotrotz ist ein digitaler Zwilling in jedem Fall eine lohnenswerte Investition, der Infrastrukturen jeglicher Art auf Dauer kosteneffektiver, nachhaltiger und widerstandsfähiger macht. Ein Einsatz in größerem Maßstab könnte auf lange Sicht das Entstehen einer nachhaltigeren, agileren und anpassungsfähigeren Gesellschaft fördern.