Was wäre jedoch, wenn LA seine derzeitigen Infrastrukturprobleme lösen und gleichzeitig Pionierarbeit im Hinblick auf die erfolgreiche Wiederverwendung seiner olympischer Stätten leisten könnte? Wie stehen die Chancen des zukünftigen Olympia-Veranstalters, das Erfolgsbeispiel München in den Schatten zu stellen?

Die Planung der Olympischen Spiele ist für jede Gastgeberstadt ein delikater Balanceakt. Es gilt, einen proaktiven und innovativen Ansatz auf Basis eines generativen Design-Modells zu verfolgen, der angesichts neu aufkommender Faktoren und lokaler Sachzwänge ausreichend Spielraum für Anpassungen und Veränderungen zulässt – das Ganze könnte auch als „vorausschauende Stadtplanung“ bezeichnet werden. Wenngleich dieses Konzept zugegebenermaßen anfangs etwas schwammig wirken mag, würde eine derartige Flexibilität und Anpassungsfähigkeit bedeuten, dass die Notwendigkeit, unvorhergesehene Probleme im Nachhinein lösen zu müssen, der Geschichte angehören könnte.

Im Zuge der Weiterentwicklung von Planungs- und Gestaltungsprozessen müssten nicht zuletzt auch jene Rollen überdacht werden, die bei der Umsetzung von Infrastruktur eine Rolle spielen. So könnten beispielsweise Fachkräfte für die dynamische Ressourcenplanung eine ganze Reihe verschiedener Bauprojekte in der Metropolregion rund um Los Angeles verwalten. Der Einsatz von Robotern würde in dieser Hinsicht das Potenzial bergen, auch auf Baustellen von der bereits in den Fertigungslinien bewährten Berechenbarkeit und Produktivität der elektronischen Helfer zu profitieren.

Das Potenzial von Automatisationsprozessen im Bereich der dynamischen Ressourcenplanung könnte völlig neue Wege eröffnen und selbst die Beaufsichtigung mehrerer, im Rahmen eines umfassenden Konstruktionsumfelds miteinander vernetzter Baustellen zum Kinderspiel machen. Die Arbeit über eine zentrale Plattform – anstatt an einer Vielzahl verschiedenster Parallelprojekte – könnte sich als Schlüssel für eine sichere, effektive und bedarfsgerechte Versorgung von Baustellen mit Materialien, Gerätschaften und Bauarbeitern entpuppen. So ließen sich Materialverschwendung und Überschüsse an Arbeitskräften verhindern. Kurz gesagt: Die Überdenkung des Status quo könnte der Baubranche zu mehr Ressourceneffizienz und einem besseren Marktgleichgewicht verhelfen.

In einer weiteren Rolle könnten Datenexperten – sogenannte Data Advocates – als Vermittler zwischen dem öffentlichen Sektor und Privatpersonen fungieren. Ihre Aufgabe bestünde darin, gemeinsam mit lokalen Gemeinschaften und Regierungen einerseits sowie dem Internationalen Olympischen Komitee (IOK) andererseits Entwicklungsstrategien auf die Beine zu stellen und in diesem Zusammenhang relevante Daten für die Öffentlichkeit zu „entziffern“. Besonders aussichtsreich wäre eine Zusammenarbeit zwischen Data Advocates und weiteren Fachleuten wie etwa Experten für die datengestützte Nachrüstung, die ihrerseits anhand von Predictive Analytics die Folgen von Nachrüstungen abschätzen und die benötigten Ressourcen bestimmen könnten. Die Berücksichtigung der öffentlichen Meinung ist ein anspruchsvoller, aber umso notwendigerer Bestandteil der Entwicklungsarbeit.

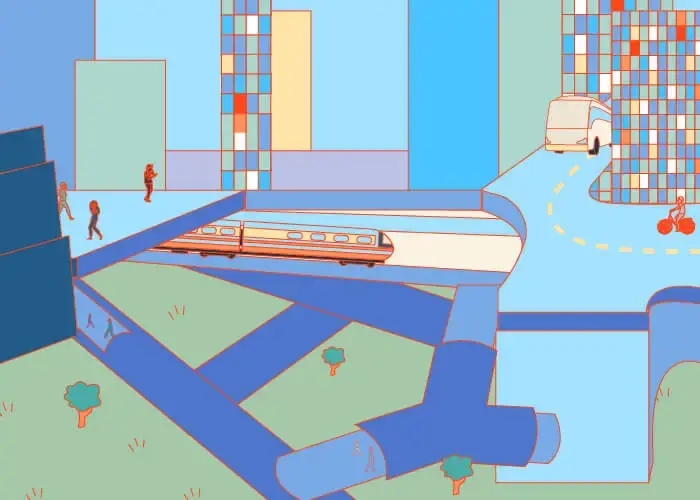

Angenommen, ein derart fortschrittliches Expertenteam ließe sich eigens für die Gestaltung und Umsetzung olympischer Infrastrukturen zusammenstellen, so könnte das IOK Anreize für eine realistische Budgetplanung, mehr Transparenz und nachhaltige Investitionen im Interesse der Öffentlichkeit schaffen. Wenn es gelänge, die Spiele als Gelegenheit zu positionieren, Politikern die Umsetzung regionaler Transport- und Infrastrukturziele zu ermöglichen und der Öffentlichkeit durch datengestützte Erkenntnisse ein höheres Maß an Mitbestimmung zu verschaffen, könnten die Gastgeberstädte daraus nachhaltige Vorteile ziehen.